私は現在ブランド品転売を1年ほど行っています。

2021年の4月から始めて、月2万~8万の利益をあげています。

中古品の転売ビジネスには古物商許可証が必要なので、始める前に自分で古物商許可証を取得しました。

そんな私が古物商許可証の取り方につて説明します。

本記事の内容

古物商許可証の取り方【3ステップ】

ステップ➀:必要書類を調べて集める

申請に必要な書類は次のようなものになります

必要書類は地域で違う場合がありますので、各都道府県の警察署のホームページで確認して下さい。。

このうち、1〜3に関しては各都道府県の警察署のホームページからダウンロードできます。

警察署にもありますが、事前に準備していった方がいいでしょう。

4と5は役所で入手します。

5の証明書はあまり馴染みがないと思いますが、住民票の写しと同じ用紙で申請できます。

6はプロバイダの登録証でいいです。

それでは、1つずつ説明していきましょう。

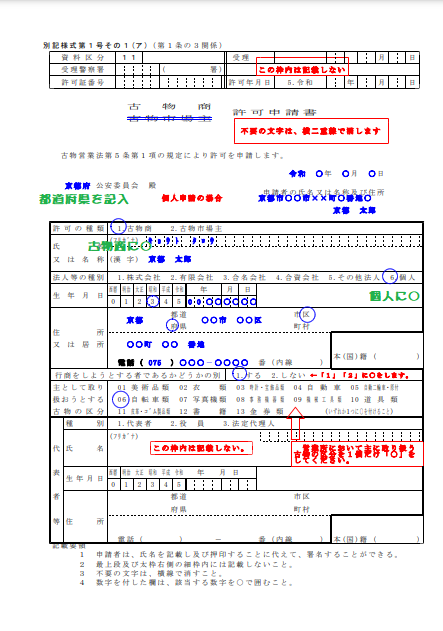

古物商許可申請書(ダウンロード)

各都道府県の警察署のホームページからダウンロードできます。

全部で5枚ありますが、個人で使用するのは次の3枚になります。

- 古物市場主を二重線で消します

- ○○公安委員会の○○のところに都道府県名を記入

- 申請日と申請人の住所氏名を記入

- 許可の種類→古物商に○

- 法人等の種類→個人に○

- 住所、電話番号を記入

- 行商するに○

- 扱う予定の古物に○

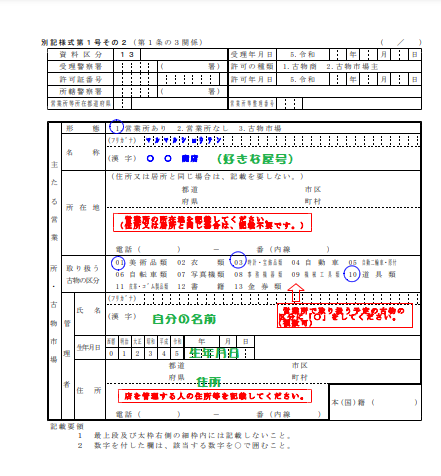

- 形態→営業所ありに○

- 好きな屋号を書く(あとで変更するにはまた手続きが必要になります)

- 所在地は住んでいるところと同じ場合は記入しない

- 取り扱う古物に○

- 自分の名前・生年月日・住所を記入

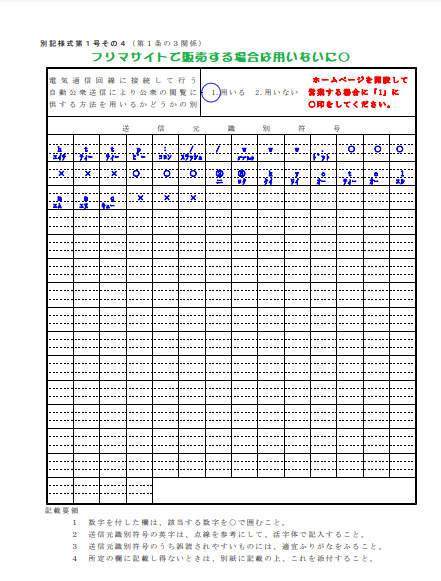

用いるに○→自分のホームページ内で販売をする場合

用いないに○→フリマサイト等で販売する場合

ヤフオクのストア販売の場合は○になります。

両方の場合は用いるに○をすればいいでしょう。

用いるに〇をした場合は下に自分のホームページのURLを記入します。

誓約書(ダウンロード)

個人用と管理者用がありますので、両方に日付、住所、名前を記入します。

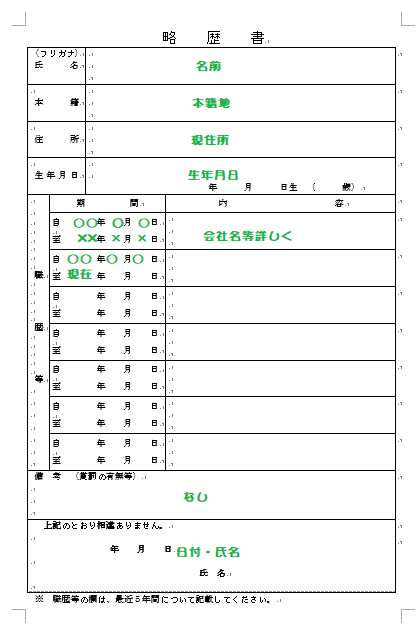

略歴書(ダウンロード)

- 本籍地・住所等はは住民票の写し通りに記入

- 職歴等→現在も働いている場合は至現在と記入

- 派遣の場合は勤務している会社名も記入

- バイトも忘れずに書く

- 備考→前科の無い場合はなし(ありません)と記入

- 日付・氏名を記入

住民票の写し/市町村の長の証明書

両方ともに各市町村の役所でもらえます。

住民票の写しは本籍地が記入されたものを入手します。

市町村の長の証明書はわからなければ、身分証明書といえば発行してくれます。

ホームページの資料

ネットを使用しますということを証明するためのものです。

プロバイダの会員登録証で良いと思います(よくわかりませんが)

自分のホームページで売らずにフリマ等のプラットフォームで販売する場合は必要ありませんが、」例えばヤフオクのストアで販売する時には出店になるので必要になります。

営業所(自宅)の地図

これは警察署のホームページや申請方法のサイト等には載っていないのですが、私の場合は要求されたので載せておきます。

営業所(自宅)の地図をグーグルなどで出して場所を明示して添付が必要とのことでした。

お住いの地域によっては必要ないかもしれません。

営業所(自宅)が賃貸の場合

申請の要項には「賃貸の場所を営業所や古物の保管(展示)場所とされる場合は、貸主等の使用承諾書の提出等をお願いする場合があります。」という記載があります。

賃貸住宅の場合は居住を目的としている場合がほとんどなので、所有者の許可が必要な場合があります。

所有者の心配は部屋や廊下が荷物であふれたり、運送会社が頻繁に訪れたりすることだと思いますので、この場合も所有者には正確な情報を伝えて承諾書をもらうようにしましょう。

ステップ➁:警察に面談予約を取り申請に出向く

私は知らずにいきなり警察に行ってしまったのですが、申請の続きは予約を取って行かないといけません。

古物商関係は最寄りの警察署の生活安全課で取り扱っていますのでそこに電話をして予約をするといいでしょう。

警察では、もちろん古物商を扱ってもいいという許可を与えるわけですから、面談のようなかたちになります。

色々聞かれるので正直に答えましょう。特に仕入れ方法や販売方法は間違いのないように答えないといけません。

ネットで仕入れるのか、フリマで仕入れるのか、店舗で仕入れるのか。直接売るのか、自分のサイトで売るのか、フリマで売るのか。

申請方法等が変わってくる場合もあるので、あくまでも正確に正直に、です。

ステップ➂:許可証の受取り

警察から連絡が来ますので、日時の約束をして警察で許可証を受け取ります。

許可証の住所氏名を確認して終わりです。

30分とかかりません。

取得の費用と期間

古物商許可申請の費用は19,000円が申請時に必要になります。

万が一申請が通らなかった場合も申請費用は戻ってきません。

他にかかる費用は住民票の写しと身分証明書が各300円の計600円です。

けっこうかかりますね。ちょっと許可でも取っておこうという感じでは取れない金額ですね(汗)

申請から一ヶ月ほどすると警察署から電話がかかってきます。

晴れて古物商となれるわけです。

個人で申請できる?申請するべき?

ここでは個人で申請する方法を説明していますので、個人での申請は可能です。

しかも簡単です。

もちろん行政書士に依頼して申請することも出来ますが、代理費用は4万円ほどかかるようです。

なら個人で申請しない手はありませんよね。

私も最初は何も分かりませんでしたが、ネットやYouTubeを見たりして調べて申請をしました。

地域によって申請書の書き方も違うようですが、面談の時に詳しく教えてくれますので、心配することはないと思います

私は古物許可証の申請は自分でするべきだと思いますよ。

最後に

古物商許可申請を自分で行う方法を紹介しました。

尚、あくまでもこれは個人営業の場合の申請方法であって、法人申請の場合は申請書も変わってきますので、お間違えの無いようにしてください。

また申請用紙は都合上、京都のものを使用しています。

申請用紙はお住いの都道府県の警察署のホームページからダウンロードしてください。

記事は私が古物商許可申請をした時の必要書類等を紹介したものです。

お住いの都道府県や各警察署、またはその時期によっては内容が変わる場合もありますので、詳しくは最寄りの警察署で確認して下さいね。